もくじ

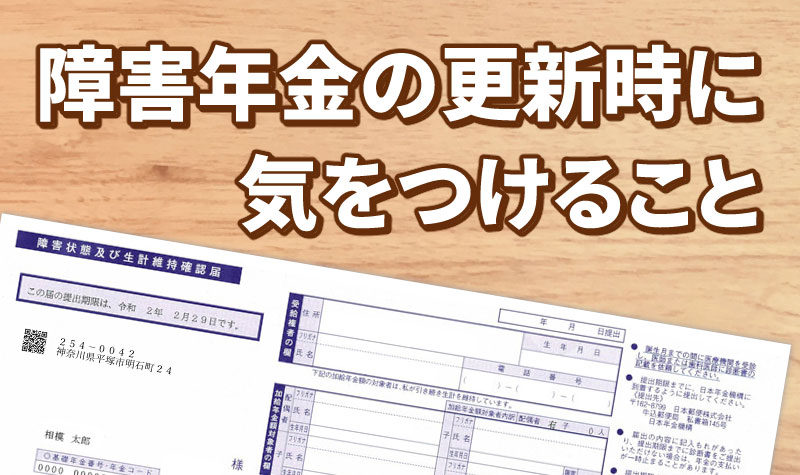

障害年金の更新時に留意すべきポイントと対策

障害年金の決定通知を受け取ると、安心するのも束の間、気になるのがいつまで継続して受給できるかということです。

障害年金の決定通知を受け取ると、安心するのも束の間、気になるのがいつまで継続して受給できるかということです。

障害状態が固定していると認められた場合は「永久認定」となりますが、精神障害・知的障害は定期的に診断書の提出を求められる「有期認定」になるのがほとんどです。

決められた時期に診断書(障害状態確認届)を提出することを「更新」といいます。

ここでは、その仕組みと更新時に押さえておくべきポイントについて説明します。

更新の基本的な仕組み

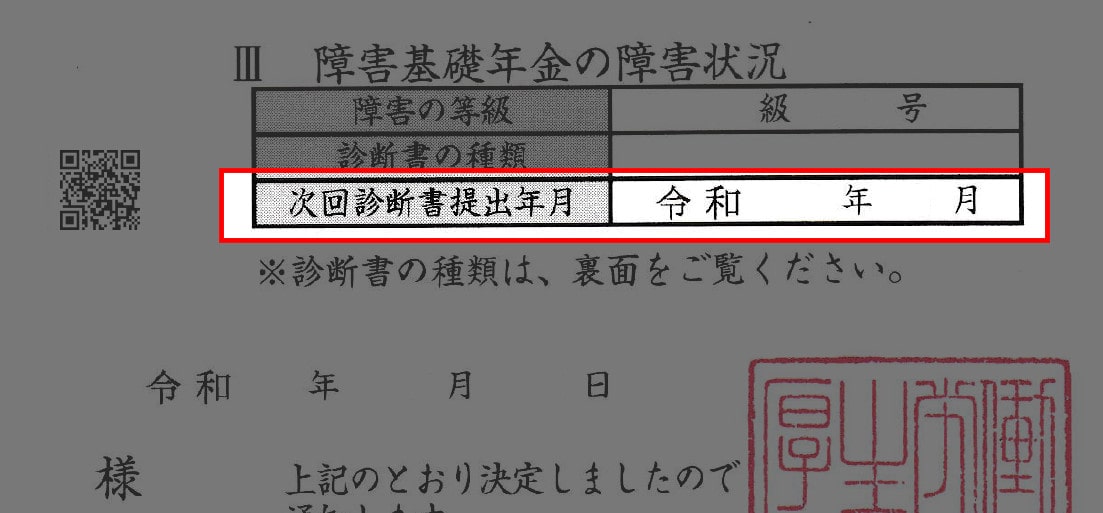

自身の更新時期を知りたいときは、年金証書の右下の「次回診断書提出年月」で確認できます。

更新(次回診断書提出年月)は障害年金申請の書類を提出した請求日の属する月から起算して1~5年後の誕生月となります。

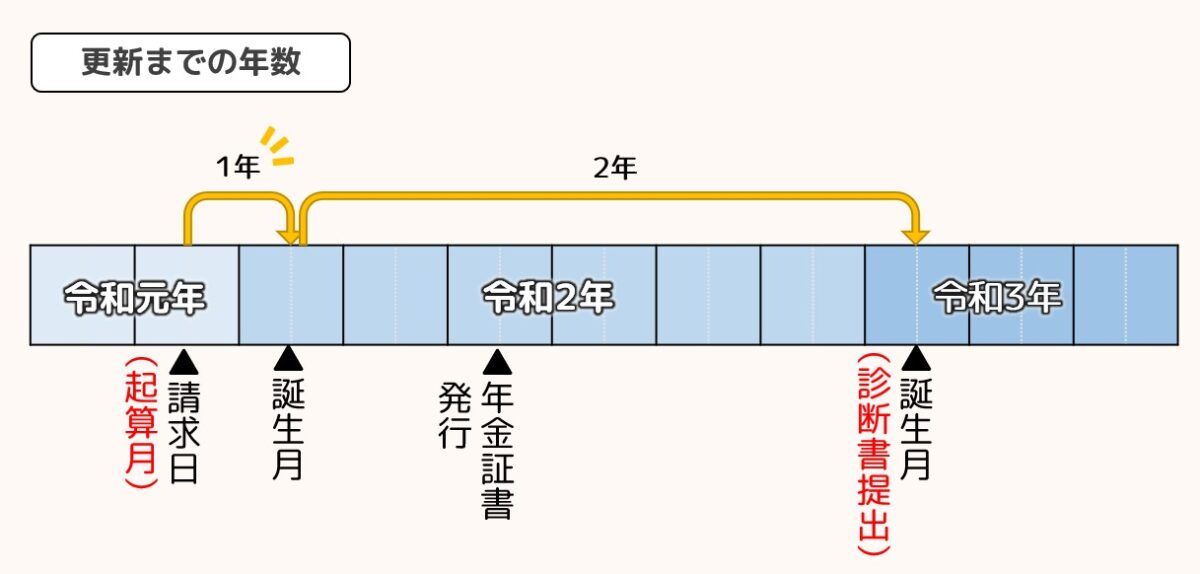

更新までの年数の数え方には注意が必要

例えば1月生まれの方が、令和元年12月に請求手続きを行ったとします。次回診断書提出年月が令和3年1月となっていた場合、起算が令和元年ですから、更新までは2年ということになります。

しかし、1年めのカウントは、誕生月までのひと月だけと非常に短くなりますので、ご注意ください。

精神障害の更新は2~3年が一般的

精神障害の初回更新は2~3年後になることが多いです。更新までのサイクルがどのように決まるかは分かりません。

というのも、同じ病名で、障害状態の重い方が2年になる一方、それほどでもない方が4年となることがあるなど法則性が見出せません。

ただし、就労している方は1~2年になることが多いようです。

知的障害(精神遅滞)は3~4年が目安

過去には、知的障害は永久認定とされていた時期がありましたが、現在では、ほぼ有期認定になるとお考えください。

知的障害の初回更新は、就労していても3~4年となることが多く、うつ病などの精神障害よりも長めのサイクルになる傾向があります。

原則として更新月の3か月後までは支給される

障害年金は、次のいずれかに該当した場合、支給停止されることになっています。

- 同一の支給事由により、労働基準法の障害補償を受けるとき(支給停止期間は6年)

- 障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなったと認められたとき

上記の他に、20歳前傷病による障害基礎年金、障害厚生年金のみに定められている支給停止事由がありますが、ここでは割愛します。

受給決定後の最も多い質問が、「働いたら支給停止になってしまうのか」です。

上の条件だけを見ると、そのように思ってしまうのも当然です。

ですが、更新までの期間であれば、就労しても即支給停止にはなりません。体調さえ安定していれば、働くことはまったく問題ありません。

一度、障害年金が決定すれば、原則として更新までは確実に支給されます。

ただ、更新時に提出した診断書(障害状態確認届)が審査側により②に該当すると判断されると、支給停止または軽い等級へ改定となります。

その場合は、更新月の4か月後の年金から支給停止または減額改定となります。

(例:8月生まれの場合、11月分まではそのままの等級で支給され、12月分から支給停止または減額となります)

診断書(障害状態確認届)が届く時期

診断書(障害状態確認届)は、更新月の3か月前の月末に郵送されてきます。

(例:8月生まれの場合、5月末)

提出期限まで3か月と時間的余裕はありますが、医師に作成依頼する前の下準備が必要になるケースもあります。

- ポイント

- 以前は、提出期限が1か月しかありませんでしたが、令和元年から提出期限3か月に拡大されました。

障害年金の更新を希望しないとき

更新月に診断書(障害状態確認届)を提出しなければ、更新月の4か月後に自動的に支給停止となります。

障害状態が改善などの理由により、更新月よりも前に自ら支給停止を申し出ることもできます。その場合は、年金事務所等にて支給停止事由該当届を提出します。

注意が必要なケース

前回提出した診断書と同等内容であれば、更新できる可能性は高いです。

しかし、下記のいずれかに該当する場合は、現在も障害状態に該当することをしっかりと伝えるため、追加書類を提出するなどの対応が必要となります。

前回は無職または休職中であったが、現在は就労中である

障害者雇用など、周囲の援助や配慮がある場合は、フルタイム就労でも就労と障害年金を継続できる可能性があります。

ただし、診断書(障害状態確認届)に就労状況を記載してもらうだけでは不十分です。

なぜなら、医師は必ずしも就労状況を把握しているわけではないからです。

それよりも、就労の現場を直接見聞きしている上司やジョブコーチ(以下、意見者)に就労状況に関する第三者の意見書(以下、意見書)を書いてもらうことが効果的です。

とは言うものの、いきなり意見者に意見書の作成を依頼しても何を書くべきか分からないですし、盛り込むべき内容を網羅していなければ提出しても効果はありません。

また、意見者にかかる負担が重くなってしまうのは、望ましくありません。

そのため、申請者が原案を作成して、意見者に内容確認後、署名・捺印を貰う方がスムーズです。

意見書は、下記のキーワードを念頭に作成します。

(◎は必須事項、〇はあてはまる場合のみ)

- ◎ 相当程度の援助や配慮を受けているか(共通)

- ◎ その援助や配慮がない場合を想定したらどうか(共通)

- ◎ 保護的な環境下、専ら単純かつ反復的な業務(知的・発達障害)

- ◎ 常時の管理・指導が必要(知的・発達障害)

- 〇 他の従業員との意思疎通が困難(知的・発達障害)

- 〇 執着が強く、臨機応変な対応が困難(発達障害)

- 当社では

- 当社がサポートさせていただく場合、上司やジョブコーチからの情報収集、意見書の起案、署名・捺印の依頼などすべてお任せいただけます。

担当医が前回と異なる

この場合は、担当医に前医が作成した診断書コピーを渡し、同等内容で診断書(障害状態確認届)を作成できるか確認します。

前回は同居者がいたが、現在は単身である。

障害厚生年金3級は、単身になったことだけで支給停止にすることはありません。

しかし、2級以上で更新継続を目指す際には、日常生活への影響がどの程度であるかが重要になってくるため、注意が必要になります。

近所に家族や友人が住んでいて定期的に支援・援助を受けている場合は、その頻度や状況を医師に伝えて診断書(障害状態確認届)に記載してもらいます。

近所にそのような人物がいない場合は、障害年金のためだけでなく、日常生活のためにもホームヘルパーの利用も検討してみてください。

処方薬量が大幅に少なくなっている

症状が重くなっている場合は額改定請求書を添付する

前回の診断書提出時と比べて症状が重くなっていると感じたら等級を上げることができるかもしれません。その場合は診断書(障害状態確認届)と一緒に額改定請求書を提出します。

額改定請求書を提出しなくても保険者(厚生労働大臣)の職権で等級改定されることがあります。

額改定請求書を添付する理由は、等級改定されなかった場合、不服申し立てをすることができるからです。

支給停止でも受給権が失われた訳ではない

支給停止とは、あくまでも年金の支給が止まっている状態であって、年金を受給できる権利までもが失われているわけではありません。支給が止まっている状態を解除する際は、支給停止事由消滅届と診断書を提出します。この手続きにより、審査を経て障害年金の支払を再開させることができます。

- 小西 一航

- さがみ社会保険労務士法人

代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士

薬に頼らない心療内科や、自然治癒力に重点を置いている森田療法を取り入れている医療機関に転院した場合は注意が必要です。

薬に頼らない心療内科や、自然治癒力に重点を置いている森田療法を取り入れている医療機関に転院した場合は注意が必要です。