もくじ

就労支援施設の種類について

精神障害で一般の就労が困難になったとき、福祉サービスとして利用できる就労支援施設には、以下のような3種類があります。

これらの施設で就職のための準備をしたり、実際に働いたりすることで、就労の機会を得ることが期待できます。

自分に合う就労支援施設を選ぶためには、それぞれの施設の特徴を知ることが必要です。まずは、就労移行支援事業所について解説していきましょう。

就労移行支援事業所とは

就労移行支援事業所は、障害のある方が一般の企業へ就職するためのサポートをする事業所です。

平成30年時点で全国に3500か所以上の就労移行支援事業所があります。

就労移行支援事業所では、職業訓練や就職活動支援などを行なっており、さらに働き出した後も定着のための支援を受けることができます。

また、仕事のスキルを身につけるだけではなく、職場の人とのコミュニケーションの取り方や体調管理などといったことも学ぶことができ、これから仕事をしようとする人にとって、役に立つ情報を得ることが可能です。

ただし、サービスを受けることができるのは、基本的に2年間(24か月)という制限があるので、注意してください。

自治体に申請し、認められれば3年(36か月)の間利用することができますが、認められる頻度はあまり高くないようです。

また、自治体によってはこの期間を「連続で2年間(再利用可能)」と解釈しているところもあれば、「生涯で合計2年間」と解釈しているところもありますので、その点も留意が必要です。

就労移行支援事業所の対象者

就労移行支援事業所の対象者

就労移行支援事業所を利用できるのは、以下の4つの条件を満たした方になります。

- 1.障害者手帳を持っている、またはそれに相当すると医師や自治体が判断している人

- 2.18歳以上65歳未満の人

- 3.一般企業での就労を希望している人

- 4.現在、離職中の人

自治体の判断になってきますが、障害年金を受給している方は、障害年金申請時に提出した診断書の写しで認められる可能性が高いです。

他の機会に必要になってくることもあるので、障害年金の診断書は写しを取っておくことをおすすめします。

就労移行支援事業所の利用料

就労移行支援事業所の利用料

就労移行支援事業所は福祉サービスのひとつですが、一部の方は利用料がかかります。

自己負担額は1割で、前年度の世帯収入などの状況に応じて、上限が3つに分けられています。

また、18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)については、障害のある方とその配偶者が「所得を判断する世帯」となります。

障害年金を受給している場合は20歳以上ですので、ご本人のみあるいはご本人と配偶者のみの、所得によって負担上限額が決まることになります。

- 生活保護世帯

- 負担上限額 0円

- 低所得

- 負担上限額 0円(市町村民税非課税世帯)

3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象 - 一般1

- 負担上限額 9,300円(市町村民税課税世帯)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く収入がおおむね600万円以下の世帯が対象 - 一般2

- 負担上限額 37,200円(上記以外)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者で市町村民税課税世帯

施設によっては自治体の支援を受けているため、利用料が無料になるといったところもあります。

また、自治体が交通費を支給していることもありますので、各自治体にご確認ください。

多くは「障害福祉課」「障害支援課」といった課が担当しています。

就労移行支援事業所の給与の報酬

就労移行支援事業所の給与の報酬

基本的に就労のための訓練を目的としているため、給与等は支払われません。

ただし、訓練として軽作業などを行う事業所では、その作業結果に応じて工賃が支払われることがあります。

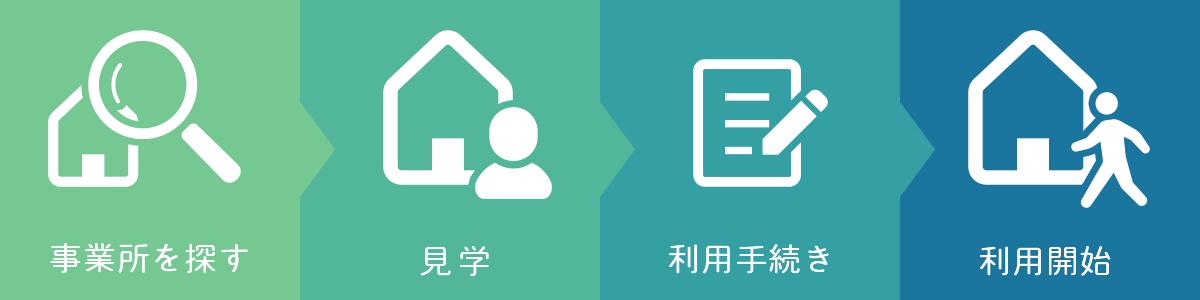

就労移行支援事業所の利用手続き

就労移行支援事業所の利用手続き

- 就労移行支援事業所を探す

- 最寄りの事業所に行ってくださいというような指定はありませんので、ご自身に合った事業所を探すことになります。

自力で探すのが難しい場合は、各自治体の福祉窓口に相談すると、紹介してもらえます。他県の事業所に通ったりすることも可能ですが、継続して通うことを考えて選ぶことをおすすめします。

市区町村役場検索 - 事業所の見学

- 単純な見学だけでなく、体験利用を受け付けている事業所もあります。

ご自身の特性や希望する職業に合った事業所に通うため、いくつか比較検討してもいいでしょう。 - 障害福祉サービス受給者証の申請

- お住まいの市区町村役場で申請を行います。

書類は各自治体によってことなりますので、詳しくは窓口で確認してください。

ヒアリングなどを行い、資格があると判断されれば、受給者証を受け取ることができます。 - 利用開始

- 受給者証を受け取ったら、事業所と契約を行い、利用を開始します。

なお、一旦利用を開始しても、合わないとか遠すぎて通いづらいということがあれば、利用先を変更することも可能です。

ただ、利用先を変更すると計画等が大幅変更になることもありますので、まずは施設の方や、自治体の福祉窓口に相談してみることをおすすめします。

就労継続支援A型事業所とは

就労継続支援A型事業所は、一般企業への就職は難しいけれども、一定の支援がある状態なら働ける方を支援する事業所です。

平成30年時点での事業所数は全国で約3800と、1万を超す就労継続支援B型事業所に比べると大幅に少ないことがわかります。

利用者は、事業所と雇用契約を結ぶので、その点は一般的な就労とあまり違いはありません。

業務は、レストランのホールスタッフや食品加工、パソコンを使った事務やプログラミング、グッズのパッキング、雑貨の制作、清掃などさまざまな種類があります。

ただし、一般企業に比べると就労時間が短いことが多く、その分給料も低いケースが多いことがデメリットだと言えるでしょう。

就労継続支援A型事業所の対象者

就労継続支援A型事業所の対象者

就労継続支援A型事業所を利用できるのは、18歳以上65歳未満の身体障害や知的障害、精神障害、発達障害や難病がある方となっています。

また、「就労の経験があるが現在は離職している」もしくは「就労移行支援事業所を通してや、特別支援学校卒業後に就職活動をしたが雇用に結びつかなかった」という、いずれかを満たしていることが条件となります。

就労継続支援A型事業所の利用料

就労継続支援A型事業所の利用料

就労継続支援A型事業所の利用料の自己負担額は原則1割で、通う日数により利用料は増えますが、その分収入も増えるため損になることはありません。

上限額は世帯の収入状況によって変わります。

18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)の所得については、障害のある方とその配偶者の所得で判断されます。

- 生活保護世帯

- 負担上限額 0円

- 低所得

- 負担上限額 0円(市町村民税非課税世帯)

3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象 - 一般1

- 負担上限額 9,300円(市町村民税課税世帯)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く収入がおおむね600万円以下の世帯が対象 - 一般2

- 負担上限額 37,200円(上記以外)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者で市町村民税課税世帯

また、施設によっては自治体の支援を受け、利用料が無料になるといったところもあります。

交通費が支給となることもありますので、自治体の障害福祉を担当する課に問い合わせてください。

就労継続支援A型事業所の報酬

就労継続支援A型事業所の報酬

給料は事業所によって差はあるものの、雇用契約を結んでいるため、各自治体の最低賃金以上の額が支払われることとなっています。

厚生労働省の発表によると、平成30年の平均工賃(賃金) は月額76,887円、時間額846円となっています。

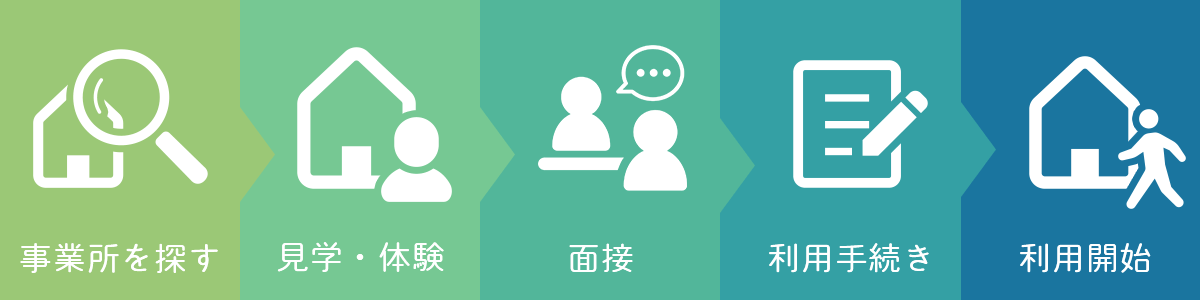

就労継続支援A型事業所の利用手続き

就労継続支援A型事業所の利用手続き

- 就労継続支援A型事業所を探す

- ハローワークや求人サイトで、希望する職種や勤務地から探すことが可能です。

特にハローワークには障害がある方の支援を行う、専門的知識を持つ相談員もいますので、困ったときは相談してみるといいでしょう。

もちろん、受け付けているようであれば、事業所のサイトから直接申し込むことも可能です。

ハローワーク経由でしか受け付けていない事業所もあります - 見学・体験

- 事業所がご自身に合っているかを知ってもらうため、多くの事業所では見学を受け付けています。

多くの事業所では実際に作業内容を体験することが可能です。 - 面接

- 見学や体験を経て、作業内容等に問題がなければ、採用面接を受けることになります。

残念ながら、適正がないと判断された場合や、人員がいっぱいになってしまった場合などは、雇用されません。 - 利用手続き

- 利用申請書など必要な書類を提出し、福祉サービス受給者証の交付を受けます。

マイナンバーなどが必要になりますので、自治体窓口に事前に確認しておきましょう。 - 利用の開始

- 受給者証の交付を受けたら、事業所との契約を行い、就業をスタートします。

就労継続支援B型事業所とは

就労継続支援B型事業所は、一般企業への就職が難しい方が支援を受けながら、自身の体力に合わせて作業を行う場所です。

就労継続支援B型事業所では雇用契約は結ばず、作業の成果に対して工賃が支払われることになります。現在では、全国に11,000以上の施設があり、増加傾向にあります。また、就労に必要な技能が身につけば、一般の就労を目指すことも可能です。

部品組み立て、パン製造、検品やラベル貼り、雑貨の作成、清掃などのほか、最近では動画編集などリモートでできるお仕事も見かけるようになりました。

就労継続支援B型事業所の対象者

就労継続支援B型事業所の対象者

就労継続支援B型事業所は、身体障害や知的障害、精神障害、発達障害や難病があり、さらに以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。

- 1.就労の経験があるが体力や年齢から一般企業で働くことが困難になった人

- 2.50歳以上の人

- 3.障害基礎年金1級受給者

- 4.就労移行支援事業所を利用したが、就労継続支援B型事業所の方が適切であると判断された人

就労継続支援B型事業所の利用料

就労継続支援B型事業所の利用料

就労継続支援B型事業所の利用料は1割負担で、通う日数によって変わってきます。

上限額は、世帯の収入状況によって3つに分けられます。

また、18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)については、障害のある方とその配偶者が「所得を判断する世帯」となります。

障害年金を受給している場合は20歳以上ですので、ご本人のみあるいはご本人と配偶者のみの、所得によって負担上限額が決まることになります。

世帯収入が伸びにくいことと、補助金により大半の人が利用料0円で通えているという施設も多くあります。

- 生活保護世帯

- 負担上限額 0円

- 低所得

- 負担上限額 0円(市町村民税非課税世帯)

3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象 - 一般1

- 負担上限額 9,300円(市町村民税課税世帯)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く収入がおおむね600万円以下の世帯が対象 - 一般2

- 負担上限額 37,200円(上記以外)

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者で市町村民税課税世帯

就労継続支援B型事業所の報酬

就労継続支援B型事業所の報酬

雇用契約でないため、報酬や給与ではなく「工賃」となります。

工賃の額は1日の報酬が決まっている場合もあれば、出来高制の場合もあり、施設によってさまざまです。

厚生労働省の発表によると、平成30年の平均工賃(賃金) は月額16,118円、時間額214円となっています。

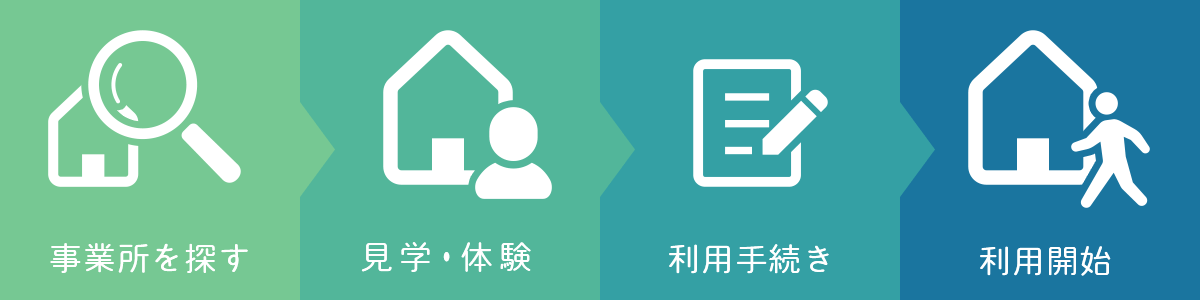

就労継続支援B型事業所の利用手続き

就労継続支援B型事業所の利用手続き

- 就労継続支援B型事業所を探す

- 就労継続支援B型も、ハローワークで求人情報を探すことが可能です。

ハローワークを利用する場合には、障害を持つ方を専門的にサポートしてくれる相談員がいます。

また、市区町村の障害福祉の窓口でも相談可能です。

ほかにも通院中の医療機関が相談に乗ってくれることもあります。 - 見学・体験

- 基本的に事業所では見学や体験を受けてつけています。

ご自身の障害の状態と照らし合わせて、業務内容や通勤などが辛くないかをチェックしましょう。 - 利用手続き

- 利用計画など必要な書類を提出し、福祉サービス受給者証の交付を受けます。

マイナンバーなどが必要になりますので、自治体窓口に事前に確認しておきましょう。 - 利用の開始

- 受給者証の交付を受けたら、契約し、利用を開始します。

就労継続支援A型とは異なり、雇用契約は結びません。

まとめ

精神障害者の就労支援施設には、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所の3種類があります。

それぞれ一般企業への就職を目指しているかどうか、直接雇用契約を結ぶかどうか、工賃が支払われるかなどといったさまざまな違いがあります。

そのため、自分の状態や状況に合った事業所を選んで、適切な就労支援を受けることが大切です。

- 小西 一航

- さがみ社会保険労務士法人

代表社員 - 社会保険労務士・精神保健福祉士

就労移行支援事業所の対象者

就労移行支援事業所の対象者 就労移行支援事業所の利用料

就労移行支援事業所の利用料 就労移行支援事業所の給与の報酬

就労移行支援事業所の給与の報酬 就労移行支援事業所の利用手続き

就労移行支援事業所の利用手続き